The life path of a believing artist

By : Sylvie Visinand

Évoquer la vie et la personnalité d’un artiste que l’on n’a jamais rencontré est un exercice périlleux et subjectif. Il est dès lors préférable, si possible, de se “promener” dans ses archives. C’est le cas pour Théodore Strawinsky qui, soucieux de la pérennité de son patrimoine artistique, a souhaité la création d’une fondation qui abriterait son oeuvre, ses écrits, sa documentation de travail et des objets personnels qui nourrissaient son inspiration, suivant ainsi la suggestion de son ami Pierre von Allmen, à l’époque conservateur du musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Le peintre décédera avant la finalisation du projet, réalisé par son épouse Denise deux ans plus tard en 1991. Cette dernière complètera ce patrimoine avec les documents personnels du couple, offrant ainsi une présentation la plus complète et objective possible du parcours de vie du peintre.

De par ses écrits et les entretiens qu’il a accordés, l’on est en mesure de mieux comprendre la motivation profonde de Théodore Strawinsky, qu’il décrit comme une recherche personnelle de la transposition poético-plastique de l’objet/sujet sur la toile car il aurait aimé que la peinture fût poésie, que ce soit dans l’art sacré ou l’art profane. Ainsi en témoignent les quelques 4800 œuvres conservées au sein de la Fondation.

Car l’art fait partie intégrante de sa vie, l’on pourrait même dire qu’il est inscrit dans ses gènes. Son grand-père, Théodore Ignatievitch Strawinsky, célèbre basse du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, dessinait tous ses rôles, sa mère Catherine a fréquenté l’Académie Colarossi à Paris et son père Igor a laissé quelques croquis.

Né le 24 mars 1907 à Saint-Pétersbourg, Théodore y reçoit le baptême orthodoxe le 16 avril 1908. À l’automne 1910, les Strawinsky séjournent pour la première fois à Clarens en Suisse, inaugurant ainsi leurs futures pérégrinations saisonnières. Le climat doux et l’ambiance sereine de la Riviera vaudoise persuadent la famille d’y revenir dès la saison froide suivante tout en passant l’été dans leur propriété d’Oustiloug, en Volhynie (Ukraine). Ces séjours hivernaux se transforment en exil avec la déclaration de la Première guerre mondiale, quand les parents de Théodore décident de rester en Suisse pour la durée du conflit, n’appréciant ni le régime impérial, ni le bolchévisme qui s’ensuit. Leur statut devient alors celui de réfugiés, sans ressource et apatrides depuis 1922[1].

Ainsi, Théodore Strawinsky grandit dans un environnement artistique extraordinaire, tant musical et théâtral que pictural, rencontrant et recevant les conseils, parmi d’autres, de René Auberjonois, C.-F. Ramuz, Alexandre Cingria, Serge de Diaghilev et ses Ballets Russes puis Georges Braque, André Derain, Pablo Picasso, Jean Cocteau et bien sûr André Lhote. Imprégné de l’ambiance créative familiale, il estime normal, plus tard, de réaliser costumes et décors pour les œuvres d’Igor, soulignant être le plus qualifié pour interpréter fidèlement les intentions de l’auteur[2]. Cette revendication est confirmée lorsqu’il publie Le message d’Igor Strawinsky, son père lui exprimant sa reconnaissance d’avoir su défendre ses intérêts spirituels avec conviction, savoir-faire, flamme et de les avoir faits siens[3].

Lorsqu’il ne peint pas, Théodore Strawinsky écrit… sur l’art. Ses prises de position sur l’évolution de l’art et de la peinture sont connues du public, ayant été publiées en leur temps[4]. Mais il rédige aussi, par exemple, une critique de l’exposition de Picasso en 1954[5], de René Auberjonois en 1958[6] ou un texte sur Tchaïkovsky[7] et s’exprime lors de conférences sur l’œuvre paternelle ou la décoration théâtrale[8].

Dans ses rencontres avec la presse, Théodore se livre peu, les interviews qu’il accorde sont comme une fenêtre entrouverte sur son intimité, pudiques et “entrecoupées de silences qui prolongent ce qu’il entend dire”[9]. La fin de vie et le décès d’Igor seront l’occasion de rassembler ses souvenirs et de partager son quotidien d’enfant, vibrant hommage à la mémoire de ses parents[10].

Après cette période suisse qui s’achève en 1920, les Strawinsky s’établissent en France, successivement à Garches, Biarritz puis Nice en 1925. Pratiquante, la famille se rattache alors à l’Église orthodoxe russe hors frontières et Théodore réalise sa première œuvre religieuse en 1928-1929 pour leur lieu de culte niçois, une iconostase dans la tradition des icônes de l’École de Novgorod. Etabli à Paris en 1934, il se convertit au catholicisme en 1940, soutenu et guidé par le cardinal suisse Charles Journet rencontré chez Jacques Maritain, suivant ainsi les pas de son épouse Denise baptisée dans la même foi six ans plus tôt.

Les contacts entre l’artiste et l’ecclésiastique se renforcent quand Théodore et Denise s’installent définitivement à Genève en 1942 et vont se poursuivre aussi sur le plan artistique, culminant en 1971 avec la réalisation d’un “catéchisme en lumière”, avec la décoration de l’église du Christ-Roi à Fribourg (Suisse).

En 1955, Théodore fait la connaissance d’un autre religieux, Dom Hans van der Laan. Suite à la parution de l’article sur Picasso et enchanté de sa lecture qui lui confirme leur “parenté de points de vue”[11], le moine architecte, fondateur de la Bossche School, tient à le rencontrer. Sous sa houlette, Théodore réalisera neuf décorations religieuses en Hollande et en Belgique.

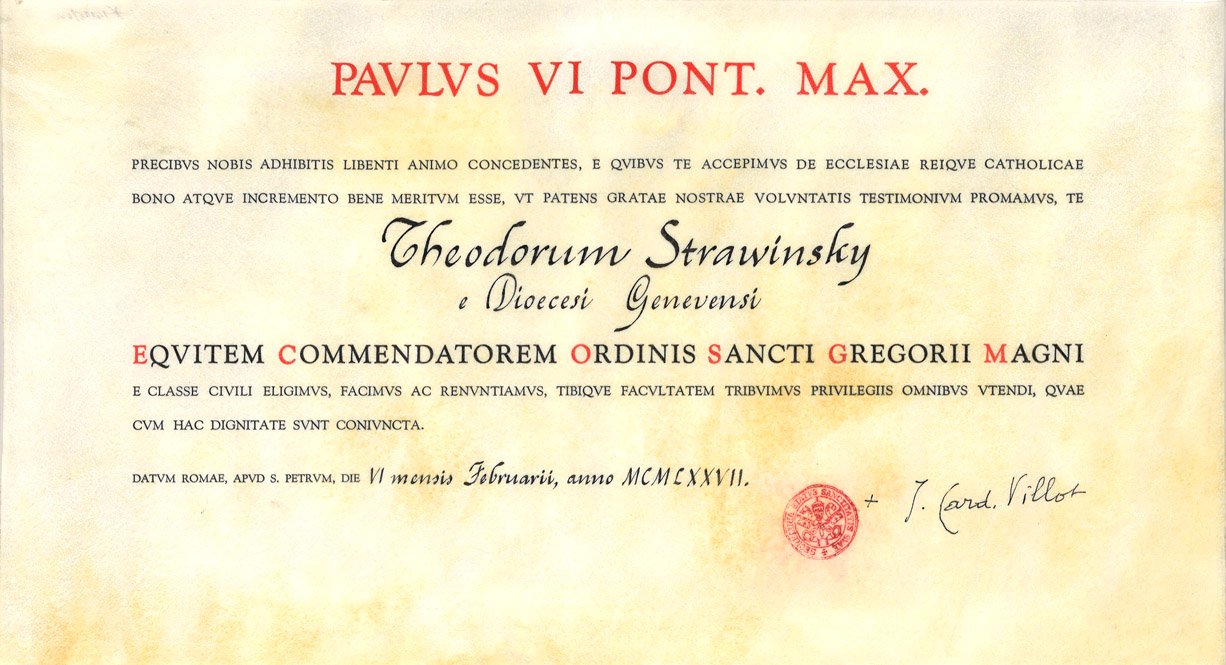

Cet engagement dans l’art, renforcé par sa foi, vaut à l’artiste d’être promu par le Pape VI chevalier commandeur de l’Ordre de Saint Grégoire le Grand pour services rendus à l’Église par son art, le 9 février 1977.

En 1985, perdant progressivement la vue, Théodore Strawinsky se soumet à des examens approfondis qui révèlent un méningiome appuyant sur le nerf optique. En août 1986, son œil gauche est perdu et le droit a un champ de vision très réduit, qui ne lui permet plus qu’une heure de peinture par jour. Son épouse Denise écrit au Père Hans van der Laan qu’il “est déchirant de le voir chercher ses couleurs. Mais ce sont ces moments-là qui permettent d’attendre le jour suivant et si je dis attendre, c’est bien le mot car il ne peut plus lire du tout ni écrire (…) Théodore dans sa tristesse a un grand courage car on imagine pour un peintre ayant toute sa vie vécu de sa vue… mais où il y a aussi un vrai miracle c’est, semble-t-il, que Théodore vit sur le présent, ne se rend pas vraiment compte de la gravité, il fait des projets et espère tellement une rétrospective de ses toiles pour ses 80 ans”. Elle termine sa lettre en rapportant les paroles de l’artiste “J’aimerais voir la route que j’ai parcourue tant que je peux encore la voir, après…“[12].

Ce vœu sera exaucé au musée d’art et d’histoire de Neuchâtel en 1988, un an avant le décès du peintre.

[1] BARON Jacqueline, “Théodore Stravinski : “Mon père avait de nombreux points communs avec Picasso”, in La Suisse, 22 juillet 1973.

[2] Lettre de Théodore Strawinsky à Werner Reinhart, 27 mars 1948 (Stadtbibliothek Winterthur, Dep MK 367/11 et 343/72).

[3] Lettre de Igor Strawinsky à son fils Théodore, 7 janvier 1949, avant-propos in Le message d’Igor Strawinsky, L’Aire (Lausanne) 1980.

[4] Voir la bibliographie complète (https://www.theodorestrawinsky.ch/publications/).

[5] STRAWINSKY, Théodore. “Picasso et la peinture contemporaine”. In Nova et Vetera, n° 3, juillet-septembre 1954, pp. 161-176.

[6] STRAWINSKY, Théodore. “Une grande rétrospective : Apothéose de René Auberjonois”. In Tribune de Genève, 24 septembre 1958.

[7] STRAWINSKY, Théodore. Texte sur Tchaïkovsky pour Les musiciens célèbres, coll. La Galerie des Hommes Célèbres n° 1, éd. Lucien Mazenod, 1946.

[8] STRAWINSKY, Théodore. “”Interscena 66” : Des décorateurs de théâtre du monde entier se sont réunis à Prague pour y confronter leurs expériences. “L’illusion théâtrale sous l’angle de la poésie optique” : Communication de Théodore Strawinsky”. In Journal de Genève, 6 juillet 1966, p. 10.

[9] CARCO, Francis. “Théodore Strawinsky”. In Formes et Couleurs, Lausanne n° 1, janvier-février 1945

[10] STRAWINSKY, Théodore. Catherine & Igor Strawinsky – A Family Album, éd. Boosey & Hawkes, London 1973

[11] Lettre de Hans van der Laan à Théodore Strawinsky, février 1955 (archives de la Fondation, correspondance van der Laan).

[12] Lettre de Denise Strawinsky à Hans van der Laan, 31 août 1986 (archives de la Fondation, correspondance van der Laan).